Lagune d’Emboodhoo

C’est la capitale et la plus grande ville d’Égypte. Elle est située en amont du delta du Nil, sur les rives du fleuve ainsi que sur quelques îles adjacentes. Elle se trouve au nord du pays, à 220 km au sud-est d’Alexandrie et 150 km à l’ouest du canal de Suez. La ville actuelle présente une grande diversité urbanistique et architecturale.

Le centre historique de la ville comprend le Vieux Caire (le quartier copte où se trouvent la forteresse de Babylone et le musée copte) ainsi que le quartier islamique, classé au patrimoine mondial de l’humanité, où se trouvent la citadelle de Saladin et le grand souk (Khân-al-Khalili).

Le Caire compte également de nombreuses mosquées, dont la mosquée Al-Azhar qui abrite également l’une des plus anciennes universités au monde. Centre névralgique de la ville moderne, la place Tahrir est devenu l’emblème de la révolution égyptienne de 2011.

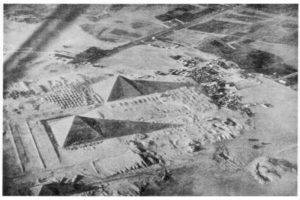

À l’ouest, se trouvent la ville de Gizeh et la nécropole antique de Memphis, avec ses trois grandes pyramides, dont la pyramide de Khéops. Au sud, se trouve le site de l’antique ville égyptienne de Sakkarah.

Le nécropole et plateau de Gizeh

La nécropole de Gizeh se situe sur un plateau dans le désert, à huit kilomètres du centre-ville et à vingt-cinq kilomètres du Caire. C’est un complexe pyramidal de Gizeh est l’ensemble des pyramides égyptiennes situées dans la nécropole de Gizeh et situé sur le plateau de Gizeh. Ce complexe pyramidal égyptien est classé au patrimoine mondial de l’humanité depuis 1979. Les trois plus grandes et plus célèbres des pyramides d’Égypte, celles de Khéops, Khéphren et Mykérinos, se trouvent sur la nécropole de Gizeh. Haut lieu touristique grâce à la présence des pyramides, dont celle de Khéops qui reste classée parmi les Sept Merveilles du monde depuis l’Antiquité.

La pyramide de Khéops

C’est un monument construit par les Égyptiens de l’Antiquité, formant une pyramide à base carrée. Tombeau présumé du pharaon Khéops, elle fut édifiée il y a plus de 4500 ans, sous la IVe dynastie, au centre du complexe funéraire de Khéops se situant à Gizeh en Égypte. Elle est la plus grande des pyramides de Gizeh. Elle était considérée dans l’Antiquité comme la première des Sept Merveilles du monde. Seule des Sept Merveilles du monde à avoir survécu jusqu’à nos jours, elle est également la plus ancienne. Durant des millénaires, elle fut la construction humaine de tous les records : la plus haute, la plus volumineuse et la plus massive. Ce monument phare de l’Égypte antique est depuis plus de 4500 ans scruté et étudié sans relâche.

La pyramide de Khéphren

C’est la deuxième pyramide d’Égypte en taille. Dominant un complexe composé de deux temples reliés par une chaussée et d’une pyramide satellite, elle est de type à faces lisses et fut élevée sous la IVe dynastie durant l’Ancien Empire pour le pharaon Khéphren, fils de Khéops. Elle se dresse sur le plateau de Gizeh au sud-ouest de celle de son père. Elle est sans doute la plus facile à reconnaître, car son sommet est encore couvert de calcaire. Légèrement plus petite que celle de Khéops, elle paraît plus haute, car elle fut érigée sur une proéminence rocheuse avec un angle d’inclinaison supérieur à celui de la Grande pyramide. Le temps a également préservé un temple d’accueil dont la sobriété et la composition subtile des matériaux font un véritable joyau de l’Ancien Empire.

La pyramide de Mykérinos

C’est la plus petite des trois grandes pyramides du plateau de Gizeh. Elle s’élève à la hauteur de 63 mètres à l’extrémité Sud du plateau, ne représentant qu’un dixième du volume de la plus grande, la pyramide de Khéops.Dominant un complexe composé de deux temples reliés par une chaussée et de trois pyramides satellites, elle est de type à faces lisses et fut élevée sous la IVe dynastie durant l’Ancien Empire pour le pharaon Mykérinos. De nombreux signes d’inachèvement montrent que la mort du souverain intervint au cours de l’édification du monument. Tout autour du monument royal de Mykérinos se trouvent des nécropoles et d’autres tombes princières ou de reines venant compléter et accompagner la tombe du roi dont le culte fut maintenu tout au long de l’Ancien Empire. Le temps a également préservé un temple d’accueil dont la sobriété et la composition subtile des matériaux font un véritable joyau de l’Ancien Empire.

Sphinx de Gizeh

Le Sphinx de Gizeh est la statue thérianthrope qui se dresse devant les grandes pyramides du plateau de Gizeh, en Basse-Égypte. Sculpture monumentale monolithique la plus grande du monde avec 73,5 mètres de longueur, 14 mètres de largeur et 20,22 mètres de hauteur, elle représente un sphinx couchant. Réalisée vers -2500, elle serait attribuée à Djédefrê, l’un des pharaons de la IVe dynastie, représentant son père le pharaon Khéops. Au pied du sphinx, se trouve une stèle de granit rose placée entre ses pattes par Thoutmosis IV. Taillée directement dans le roc, cette « stèle du rêve » (appelée aussi « stèle du songe ») raconte le mythe du songe de Thoutmosis IV alors qu’il était venu chasser sur le site.

Stèle du songe

Un jour, il advint que le fils royal Thoutmosis, qui allait se promener à l’heure de midi, se reposa à l’ombre de ce grand dieu ; la torpeur du sommeil le saisit, au moment où le soleil était à son zénith. Il s’aperçut alors que la Majesté de ce dieu auguste lui parlait, de sa bouche même, comme un père parle à son fils, disant : regarde-moi, contemple-moi, ô mon fils Thoutmosis ; je suis ton père, Horakhéty-Khépri-Râ-Atoum ; je te donnerai la royauté sur terre, à la tête des vivants, tu porteras la couronne blanche et la couronne rouge sur le trône de Geb, le prince. La terre t’appartiendra en sa longueur et sa largeur, et tout ce qu’illumine l’œil brillant du maître de l’Univers. Voilà que maintenant le sable du désert me tourmente, le sable au-dessus duquel j’étais autrefois ; aussi, hâte-toi vers moi, afin que tu puisses accomplir tout ce que je désire.

Barque solaire

C’est un artefact découvert en 1954 dans la nécropole de Gizeh, en Égypte. Il s’agit d’une barque solaire grandeur nature, entreposée démontée dans une fosse au pied de la pyramide de Khéops. Le navire a été construit presque certainement pour Khéops, le deuxième pharaon de la IVe dynastie de l’Ancien Empire égyptien. Comme les autres navires égyptiens antiques enterrés, il faisait apparemment partie des nombreux objets funéraires destinés à être utilisés dans l’au-delà. Depuis de début de 2022, elle a été transférée au Grand Musée Égyptien.

Nécropole de Saqqarah

C’est une vaste nécropole de la région de Memphis. Elle connaît une occupation ininterrompue tout au long de l’histoire de l’Égypte antique : de ce fait, tombes royales et sépultures plus modestes se côtoient et présentent de nombreux témoignages sur la vie quotidienne de l’Égypte ancienne. Dès les premières dynasties, les rois et les membres de l’aristocratie y font bâtir leur mastaba. La tombe la plus ancienne (numérotée 3357) remonte au règne de Hor-Aha, le deuxième souverain de la Ière dynastie. La première pyramide est édifiée par Imhotep, l’architecte de Djoser (IIIe dynastie) vers -2600. On s’accorde à dire qu’il s’agit là du premier édifice en pierre de l’Égypte. Cette vaste enceinte, enfermant des cours et répliques de temples de l’époque, nous laisse un témoignage pétrifié inestimable des sanctuaires des premiers temps. Nécropole royale sous l’Ancien Empire, le site se développe autour des pyramides royales des Ve et VIe dynasties.

Pyramide de Djoser

Il est édifié sous le règne du pharaon Djoser et se situe à Saqqarah, en Égypte. Il est, dans l’histoire de l’architecture égyptienne, le second ouvrage édifié en pierre de taille. Il marque une évolution importante de l’architecture monumentale. En effet, le tombeau du pharaon prend, pour la première fois et après de multiples modifications, la forme d’une pyramide. Cette innovation marque la naissance d’un nouveau type de sépulture. Les éléments cultuels ainsi que l’enceinte à redans représentent l’aboutissement d’une architecture évoluant depuis la IIe dynastie. Le tremblement de terre du 12 octobre 1992 a sérieusement affecté les infrastructures de la pyramide. La voûte du grand puits funéraire et les plafonds de plusieurs galeries souterraines menaçant de s’effondrer, une mission de sauvegarde a été commandée par le Conseil suprême des Antiquités égyptiennes afin de mener à bien leurs restaurations. A ce jour, vous pouvez visiter son intérieur.

Pyramide de Pépi I

Pépi Ier s’est fait construire une pyramide dans le sud de Saqqarah. La pyramide principale a été construite de la même manière que les autres depuis Djedkarê Isési : un noyau à six degrés construit à partir de petits blocs de calcaire grossièrement taillés et liés entre eux à l’aide de mortier d’argile enrobé de blocs de calcaire fin. La pyramide, aujourd’hui détruite, avait une base carrée de 78,75 m de côté, soit 150 coudées, convergeant vers le sommet à ~53° et mesurait autrefois 52,5 m, soit 100 coudées de haut. Ses restes forment aujourd’hui un petit monticule de 12 m43, contenant en son centre une fosse creusée par des voleurs de pierre. On accédait aux infrastructures de la pyramide par la chapelle nord, aujourd’hui disparue. Depuis l’entrée, un couloir descendant donne accès à un vestibule qui mène au passage horizontal. A mi-chemin du passage, trois herses en granit gardent les chambres. Comme dans les pyramides précédentes, l’infrastructure contient trois chambres : une antichambre sur l’axe vertical des pyramides, un serdab à trois cavités à l’est, et une chambre funéraire contenant le sarcophage du roi à l’ouest. Extraordinairement, le coffre canope en granit rose qui était enfoncé dans le sol au pied du sarcophage est resté intact. On a découvert à côté des restes de viscères dont on présume qu’ils appartiennent au roi. On ignore la provenance d’un fragment de momie et des enveloppes de lin fin découverts dans la chambre funéraire, mais on suppose qu’ils appartiennent à Pépi Ier.

Pyramide de Pépi II

La pyramide de Pépi II est une pyramide à textes située à Saqqarah sud en Égypte. Il s’agit du dernier complexe pyramidal de l’Ancien Empire. La superstructure était autrefois composée d’un monument à six étages ou degrés, achevés en pyramide à faces lisses. Elle s’élevait alors à un peu plus de cinquante-deux mètres pour une base de plus de soixante-dix-huit de côté. Sur la face nord de la pyramide, une chapelle avait été construite afin d’abriter l’accès au dispositif souterrain menant à la chambre funéraire. Une descenderie mesurant un peu plus de vingt mètres de longueur prend donc son point de départ sur la face nord du monument, sous le dallage du péribole auparavant protégé par la chapelle nord. Obstruée à l’origine par quatre bouchons de granit, elle mène à un vestibule dont le plafond a reçu un décor peint d’étoiles à cinq branches, blanches sur un fond noir, orientées vers l’ouest. Il suit un couloir horizontal, lui-même barré par trois herses de granit. Ce couloir, dont les murs ont reçu un premier décor de textes des pyramides, aboutit à une antichambre suivie de la chambre funéraire. Les chambres sont couvertes d’une imposante voûte de dix-huit monolithes disposés en chevrons. La chambre funéraire, dont les parois étaient couvertes de textes, mesurait un peu plus de trois mètres de largeur pour près de huit de longueur. Devant se trouve le sarcophage en grauwacke dont la cuve mesurait près de trois mètres de longueur pour environ un mètre trente de largeur sur une hauteur d’un mètre vingt. Encore visible sur place, il n’a pas été poli et n’a reçu aucune trace d’un projet d’inscription. Des fragments d’une caisse à canopes en albâtre ont été trouvés devant le sarcophage.

Sérapéum de Saqqarah

C’est une nécropole antique consacrée au taureau sacré Apis, située au nord du complexe funéraire de Djoser. Le taureau, vénéré comme un dieu, était momifié et enseveli à l’issue d’une vie toute consacrée à des cérémonies et des offrandes dans son temple de Memphis. L’origine de cette nécropole remonte à la XVIIIe dynastie. Sa fondation serait l’œuvre d’Amenhotep III et sa première extension magistrale au règne de Ramsès II. Il ne cessera alors d’être agrandi sous les règnes suivants et jusqu’à la fin de l’époque pharaonique, à l’aube de l’époque chrétienne. Le fils de Ramsès II, Khâemouaset, grand prêtre de Ptah, passé à la postérité par des légendes le qualifiant de grand magicien, laisse des stèles et inscriptions relatant la restauration des tombes d’Apis ainsi que l’inauguration de la grande catacombe qui ne cesse alors de s’agrandir pour accueillir les dépouilles momifiées des taureaux sacrés. Mort avant son père, Khâemouaset fut inhumé dans le Sérapéum. D’autres sanctuaires dédiés à Anubis et à Bastet sont édifiés à côté de catacombes enfermant dans des galeries interminables quantités de momies animales, témoins de la ferveur populaire pour les cultes d’animaux sacrés.

Anoubeieion de Saqqarah

C’est un temple de l’Égypte antique consacré au dieu chacal Anubis. Aujourd’hui arasé, situé à l’est de la pyramide de Téti dans la nécropole de Saqqarah et édifié à l’extrémité orientale du dromos conduisant au Sérapéum, un sanctuaire dédié du dieu taurin Apis. L’Anoubieion, selon l’usage, servait de lieu d’embaumement. Une plaque de bois a conservé la supplique adressée à Ptolémée X, en 99 av. J.-C., par un nommé Peteese, maître embaumeur, qui se plaignait d’avoir été maltraité par certaines personnes : le roi lui adresse, sur la même tablette, une garantie de protection pour lui et ses biens, revêtus de son sceau, et en fait adresser une copie au stratège du nome de Memphis.

Bubasteion de Saqqarah

Le Bubasteion de Saqqarah désigne en grec le temenos, périmètre consacré à la déesse Bastet, à son sanctuaire et à ses catacombes, situé à l’entrée de la nécropole de Memphis. Mais ce terme, datant de la période Ptolémaïque, remonte au moins dès le Nouvel Empire à la présence à Saqqarah d’un temple consacré à cette déesse chatte, Bastet dame d’Ânkhtaouy, du nom d’un quartier de Memphis qui avait une sorte d’« annexe » dans la nécropole.

Pyramide de rhomboïdale

La première caractéristique évidente de la pyramide est son aspect en double pente qui est le résultat d’un changement de plan intervenu durant la construction. La seconde caractéristique est le doublement de sa distribution interne. Deux chambres funéraires sont accessibles par deux entrées, l’une située sur la face nord et l’autre sur la face ouest. La pyramide possède également deux entrées, mais elles sont situées toutes les deux sur le côté nord du monument. L’entrée nord-est située à 11,80 mètres au-dessus du niveau du sol. Il s’agit de la seule pyramide ayant conservé son entrée intacte au niveau du parement. L’architrave est composée d’un seul bloc de 3,18 mètres de long sur 1,50 de hauteur, bien plus gros que les pierres composant le parement et rendant nettement discernable la position de l’entrée. L’entrée ouvre sur un couloir descendant de 78,60 mètres et d’une pente de 28° sur les 12,60 premiers mètres puis de 26°. Le couloir conduit à un corridor dont le sol est situé à 22,40 mètres au-dessous du niveau du sol. Ce corridor est haut de 12,60 mètres et possède une voûte en encorbellement. La chambre inférieure offre un accès au sud, surplombé par un petit couloir remplissant le rôle de voûte en encorbellement. Ce conduit aboutit à un haut puitsde 8,90 mètres qui s’avèrent être la superposition de deux cavités probablement obturées initialement par deux herses, comme semble lui indiquer un bloc de calcaire reposant encore au bord de la cavité inférieure.

Pyramide Rouge

Son nom est inspiré par la teinte de son parement actuel est la troisième pyramide d’Égypte par ses dimensions. Elle se situe à Dahchour et est attribuée au pharaon Snéfrou de la IVe dynastie. Elle représente la première tentative réussie de pyramide à faces lisses. La pyramide, construite en blocs de calcaire provenant d’une carrière locale, qui doivent leur couleur rouge à leur richesse en fer et en manganèse, était à l’origine revêtue de blocs de calcaire fin de Tourah. Elle est alignée sur les points cardinaux. Sa base ne constitue pas un carré parfait ; l’égyptologue George Andrew Reisner en a mesuré les dimensions : d’ouest en est 221,50 mètres et du nord au sud 218,50 mètres. Sa hauteur est de 104,40 mètres, soit un peu moins que sa voisine la pyramide rhomboïdale. L’entrée est située sur la face nord, à quelque vingt-huit mètres au-dessus de la base.

Un couloir, dont l’angle d’inclinaison est de 27° et la longueur de 62,63 mètres, aboutit à un tronçon horizontal de 7,40 mètres. Ce dernier nous permet d’accéder à deux antichambres exécutées en pierres calcaires et couvertes de superbes voûtes en encorbellement sur deux faces. La deuxième, localisée exactement sous le centre de la pyramide, est munie d’une ouverture située dans le mur sud à une hauteur de 7,60 mètres. Cette ouverture donne sur un passage long de sept mètres qui mène à la grande chambre funéraire qui, elle aussi, est couverte d’une voûte en encorbellement sur deux faces, en pierres calcaires. Le revêtement du sol de la chambre a disparu.

Pyramide de Meïdoum

La pyramide de Meïdoum est une pyramide, initialement à sept degrés, puis élargie à huit degrés et enfin transformée pour devenir la première pyramide à faces lisses égyptienne. Elle est attribuée à Snéfrou, premier roi de la IVe dynastie, et se situe à Meïdoum à l’entrée du Fayoum.De cette pyramide qui, finalement, devait mesurer, 147 mètres de côté à la base et 93,50 mètres de haut, il ne reste aujourd’hui que le noyau central culminant à soixante-dix mètres. Ce noyau est constitué de blocs posés à lit déversé vers l’intérieur, ce qui lui confère la forme d’une pyramide tronquée aux pentes raides. Les ajouts périphériques y ont été appliqués sans maçonnerie et ne tenaient en place que par leur propre poids. L’entrée de la pyramide à onze mètres au-dessus du sol, mais l’essentiel du travail fut réalisée par Flinders Petrie qui pénétra pour la première fois dans la pyramide en 1881 lors des fouilles effectuées dans la zone entre 1888 et 1891. Une longue descenderie de pente assez raide traverse la masse calcaire de la pyramide sur une profondeur d’une cinquantaine de mètres. Elle aboutit à un couloir horizontal dans lequel se trouvent deux logettes faisant office d’antichambres. Au bout de ce couloir bas de plafond, se trouve un puits vertical par lequel on monte à la chambre funéraire.